Waldkalkung

der deutschen Waldflächen haben eine akute Kalkung nötig, um den natürlichen Zustand wiederherzustellen und Waldböden langfristig zu stabilisieren

Die Kalkwahl

Optimal: kohlensaurer Magnesiumkalk aus natürlichen Lagerstätten

- Doppelwirkung: liefert Calcium und Magnesium – letzteres ist in vielen Waldböden knapp.

- Nachhaltige Wirkung: langsame Löslichkeit → pH-Wert steigt moderat, Bodenleben kann sich anpassen.

- Langfristige Versorgung: Magnesium wird über mehrere Jahre freigesetzt und sichert die Ernährung der Bäume.

- Optimale Kationenrelation: Ideale Belegung der Austauschplätze im Boden: ca. 85 % Calcium, 10 % Magnesium, 3 % Kalium + Spurenelemente.

- Mahlfeinheit entscheidend: je feiner vermahlen, desto wirksamer.

- Vorgabe Düngemittelgesetz: mind. 97 % < 3 mm, 70 % < 1 mm

- Ausschreibungen oft strenger, z. B. Baden-Württemberg: > 90 % < 0,1 mm

Durchführung der Kalkung

-

> 90 % per Hubschrauber mit ca. 210 t/ Tag

-

sehr gute Verteilgenauigkeit

-

präzise digitale Erfassung durch moderne Logistik und Technik

-

-

In geringem Umfang vom Boden aus:

-

Einsatz von Verblasegeräten von Waldwegen aus

-

erfordert relativ feinen Kalk

-

Vorteile eines optimalen Kalkmanagements im Wald

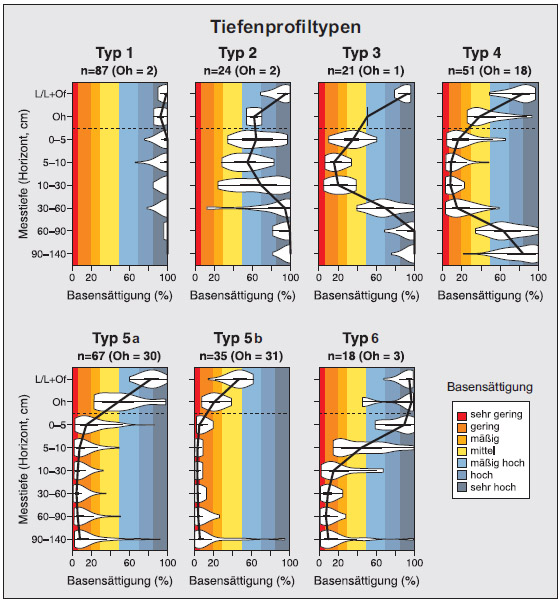

Basensättigung als Kennwert der Waldböden

Die Basensättigung zeigt an, wie gut ein Waldboden mit basischen Nährstoffen (v. a. Calcium und Magnesium) versorgt ist. Saure Böden haben in der Regel eine sehr geringe Basensättigung. Bodenanalysen stellen dies in Versauerungsprofilen dar, die in fünf Typen eingeteilt werden:

- Typ 1: durchgehend sehr hohe Basensättigung; Standorte mit carbonathaltigem Ausgangsgestein oder Lockersedimenten

- Typ 2: mäßig hohe Basensättigung im Oberboden, sehr hoch ab 30–60 cm Tiefe

- Typ 3: auf carbonathaltigen Lockersedimenten; starke Versauerung bis 30 cm Tiefe, darunter weniger entkalkt

- Typ 4: Basenverarmung bis 60 cm Tiefe, nur tiefere Schichten noch basenreich; typisch im Südwestdeutschen Alpenvorland und Neckarland

- Typ 5 (a+b): starke Basenverarmung im gesamten Mineralbodenprofil

Böden mit Typ 4 und Typ 5 sind stark gefährdet und müssen dringend gekalkt werden, um Nährstoffversorgung und Bodenfruchtbarkeit zu sichern.

(Grafik: Waldzustandsbericht 2012, Baden-Württemberg)